ひまらやの 雪とけおちて 流るなり

ひまらやの 雪とけおちて 流るなり2009年 1月

今月の法話

*流れる 水のごとし

ひまらやの 雪とけおちて 流るなり

ひまらやの 雪とけおちて 流るなり

不断に汲みて 恩を報ぜん

(瑞劔 法雷カレンダー平成21年1月)

ヒマラヤ山脈の南麓、インドと接するネパールの国境沿いにカピラヴァストゥという国がありました。その国の王子としてお釈迦さまは今から約2500年前にお生まれになり、出家・ご修行され、35歳でお悟りを開かれ、80歳で亡くなられるまで、北インドを中心に伝道されました。

ヒマラヤとは古代サンスクリット語のヒマー(雪)とアラーヤ(住居・蔵)の結合語と言われ「雪の住居・雪を貯めた蔵」という意味があります。

このヒマラヤの雪をお釈迦さまのお悟りの教えにたとえておられます。汲めども尽きることのない教えの深さ、尊さを「流る」と表現されています。

その教えに常に触れ、学び続けることの大切さ、また、人間に生まれ、この仏教(仏の教え)に出会えたことのご恩に感謝しなければもったいないことであるということを、このうたで語られているのです。

お釈迦さまの言葉に

「私のはなしは、流れる水のようなもの、

誰が飲んでもよい、誰が聞いてもよい。」

「私は、人々からおろかな迷いや、苦しみを取り除こうとしている。

そして、人々を仏とよばれる、限りなく賢く、清らかな境地に導きたいと願っている。

それは、難しいことだ。長い辛抱のいることだ。だからこそ、明日といわず、今日すぐ始めなければならぬ。出来ることから手を付けていかなければならぬ。

それは、難しいことだ。長い辛抱のいることだ。だからこそ、明日といわず、今日すぐ始めなければならぬ。出来ることから手を付けていかなければならぬ。

私は、今日、おまえたちを一つだけ賢くしてやりたい。おろかなことを一つだけ止めさせてやりたい。」

「人は生まれによって尊いのではない。その行いによって尊いのだ。」

「私は、人々のこころにたまった汚れを取り除くという仕事をしているのだ。」

このような尊い言葉がいくつもあります。

新年にあたり、日々味わい、念じ続けることばを各人が持ち続けていただきたいと思います。

◎ユニセフ募金

年間920万人の子供たちが5歳の誕生日を迎えずに亡くなっています。1日に換算すると約26,000人の子供たちが亡くなっていることになります。特にアフリカ南部にその子供たちが集中しています。その現実を知り、今、この豊かさの中にいることを勿体ない、有り難いと知らせていただく機会になればと、子供達と共に呼びかけさせていただきました。

全国歳末一斉のユニセフ、ハンドインハンド募金が昨年12月23日開催されました。淨教寺仏教青年会・子ども会も当日午前10時30分より11時30分まで近鉄奈良駅・行基さん前にて募金を呼びかけました。

肌寒い日でしたが、子供たちは一生懸命募金してくれたおかげで¥47,548-の募金がありました。それに先立ち12月20日には定例法座で呼びかけ、¥24,494-の募金をしていただき、合わせて日本ユニセフ協会に送らせていただきました。

肌寒い日でしたが、子供たちは一生懸命募金してくれたおかげで¥47,548-の募金がありました。それに先立ち12月20日には定例法座で呼びかけ、¥24,494-の募金をしていただき、合わせて日本ユニセフ協会に送らせていただきました。

当日、ユニセフ募金の後、婦人会の有志の方の豚汁、サラダ、卵焼きをいただき、体を温めさせていただき有難かったです。

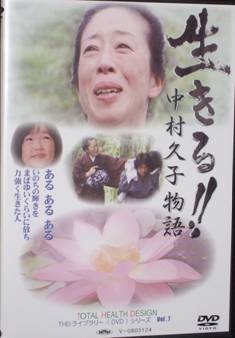

*生きる!! 中村久子物語

その後、「生きる!!中村久子物語」をみんなで鑑賞しました。

久子さんは、明治30年、岐阜県高山町の畳屋さんの娘として生を受けました。幼い頃、脱疽(だっそ)という手足が腐ってくるという大変な病気になりました。

両手両足を切断した久子さんのそれからの人生は、五体満足な私たちの人生から見ると、それはそれは悲惨なものでした。そんな久子さんも書を通じて、歎異抄に出会われ、お念仏の教えに導かれました。また、三重苦の聖女として有名なヘレン・ケラー女史が来日し、彼女を「私より不幸な、そして偉大な人」と抱きしめられたことがきっかけで講演活動を始め、障害者が安心して暮らせるよう全力を尽くし、昭和43年72歳で人生の幕を閉じられました。

両手両足を切断した久子さんのそれからの人生は、五体満足な私たちの人生から見ると、それはそれは悲惨なものでした。そんな久子さんも書を通じて、歎異抄に出会われ、お念仏の教えに導かれました。また、三重苦の聖女として有名なヘレン・ケラー女史が来日し、彼女を「私より不幸な、そして偉大な人」と抱きしめられたことがきっかけで講演活動を始め、障害者が安心して暮らせるよう全力を尽くし、昭和43年72歳で人生の幕を閉じられました。

久子さんは多くのうたを残しておられます。

手足なき 身にしあれども 生かさるる

いまのいのちは たふとかりけり

もえさかる この煩悩を いかにせむ

ただみ仏の み手のまにまに

極楽を ねがうこころは 更になし

ただうれしきは 弥陀の名号