今月の法話 平成30年 3月

淨教寺本堂の特徴

本堂の設計者 岸 熊吉氏

|

昭和11年1月26日に焼失した本堂が、現本堂に再建されて今年でちょうど50年になります。

その現本堂を設計されたのが、淨教寺門徒であられた岸 熊吉氏でした。明治30年に古社寺保存法が制定され、建造物に対しても文化財保護の機運が高まった時期に、東京美術学校を卒業し、天沼俊一氏や亀岡末吉氏のもとで、文化財修理技師として大変貴重な体験と多大な影響を受けて仕事に取り組まれました。

奈良に転任されてからも、法隆寺を中心に数多くの文化財建造物の修理や新築に携わり、また、埋蔵文化財の分野でも活動の範囲を広げ活躍されたお方です。

岸熊吉氏の略歴

明治15年 福井市に生まれる

明治31年 東京美術学校 図案科卒業

内務省宗教局国宝調査室に入社

明治32年 京都府内務部社寺課へ転任

大正 6年 京都府技手に任命

大正10年 奈良県技師に任命され、

奈良県へ転任

大正13年 法隆寺防火設備工事事務所

技師を兼任

昭和16年 法隆寺国宝保存工事

事務所長を兼務

昭和20年 願により 法隆寺事務所、

奈良県技師の職を辞す

昭和34年 紫綬褒章受章

昭和35年 逝去

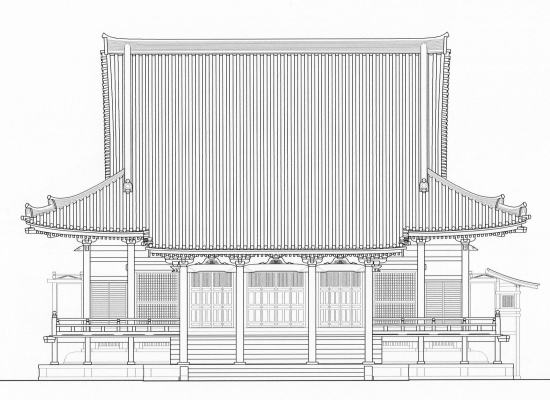

淨教寺 本堂 図面 正面 |

三間の向拝と七間の本堂の柱組 |

淨教寺本堂の特徴

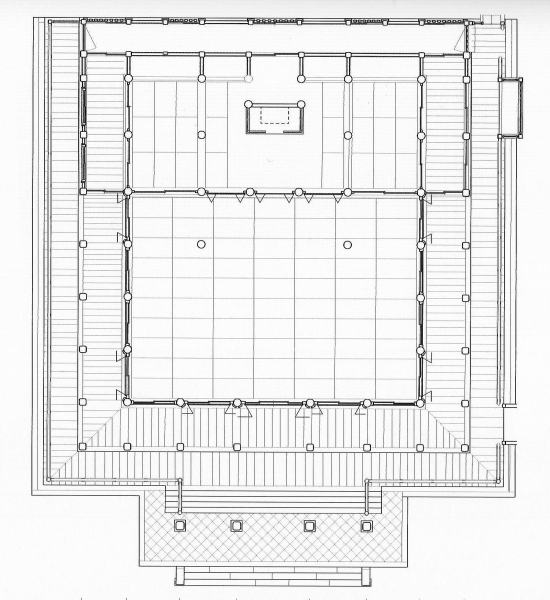

淨教寺本堂は内陣を後門(ごうもん)形式とした七間堂と三間の向拝(ごはい)で構成された本格的な真宗本堂である。

内外陣の柱はすべて丸柱を使用し、天井は全て小組格(ごう)天井(てんじょう)(内陣中央部は折上(おりあげ))、出組(でぐみ)等で柱筋より一筋内側で張られている。

内陣及び余間の壁面(余間見返し壁を除く)には中備(なかぞなえ)としてすべて蟇(かえる)股(また)が配されている。(写真1)

写真 1 内陣・余間・壁面 内陣 中備の蟇股

矢来(やらい)は丸柱間を虹(こう)梁(りょう)で繋ぎ、天井は外陣より一段高くして盲(めくら)連子(れんじ)を組み込む稀な形態で全体的にとても豪華なつくりである。(写真2)

細部の意匠に関しては鎌倉期の様式を基調としているが、それにとらわれない自在な意匠を展開している。

写真 2 矢来天井付近 小組格天井 盲連子 |

写真 3 組物 向拝柱頭部 木鼻 虹梁 蟇股 |

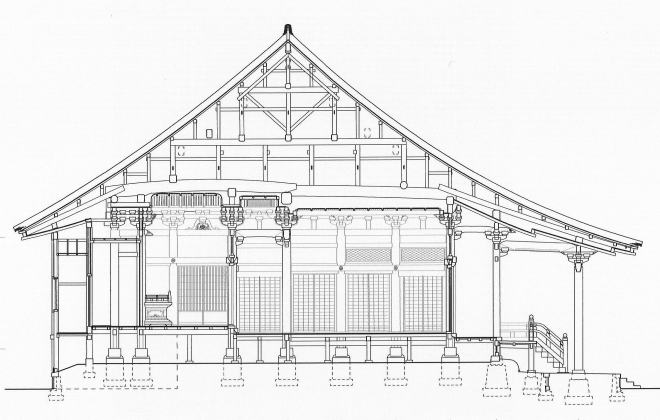

角柱は大面(おおめん)取(とり)(一/六)、柱頭(ちゅうとう)はゆるやかな曲線の粽(ちまき)で絞られ、虹梁は若葉や錫(しゃく)杖(じょう)彫(ぼり)などの彫刻は無く、袖(そで)切(ぎり)と眉欠(まゆかき)だけのとても簡素な装飾である。

組物は和様の斗(ます)肘(ひじ)木(き)に大仏様の肘(ひじ)木(き)鼻(ばな)を備えた折衷様とし、木(き)鼻(ばな)は葉の彫刻を施した大仏様、蟇股は鎌倉期の様相であるが、脚内(あしない)の彫刻は下地部分を刳(く)り下げ白塗りに施し彫刻を浮き上がらせる手法を用いている。(写真3)この板蟇股と刳抜(くりぬき)蟇股の中間的な蟇股は構造的にも彫刻自体の耐久性にも有効であり、豊富な現場経験が生かされた手法である。(以下「刳下(くりさげ)蟇股」とする)

妻(つま)飾(かざ)りは二重虹(こう)梁(りょう)に扠首(さす)組で構成され、前包(まえづつみ)上部より順に、板蟇股、大仏様肘木、双斗(ふたつと)、実(さね)肘木と組み上げて虹梁を受け、その虹梁の上は中央に刳下蟇股と両側に太(たい)瓶束(へいづか)を配して上部虹梁を支えている。太瓶束は刳下蟇股と同様の手法で五葉の文様を浮き彫らせ両側に笈型(おいがた)状の装飾を施した独創的な意匠である。(写真4)

写真 4 妻飾り 扠首(さす)組 太瓶束 等 |

瓦に関しては軒巴瓦の瓦当に中宮寺跡(飛鳥時代)から出土した瓦に見られる素(そ)弁有稜(べんゆうりょう)蓮華(れんげ)紋を十葉で用い、外(がい)区(く)に唐草文と点(てん)珠(しゅ)が配されている。また鬼瓦も同様の蓮華紋とし、寺紋の菊水をモチーフとした図柄が付加されている。

軒巴瓦 |

鬼 瓦 |

総体的に長谷寺や網野神社にみられる「亀岡式」の影響は影を潜め、むしろ鞍馬寺寝殿にみられる優美さと鎌倉期の重厚さが融合された作品となっている

(参考「淨教寺本堂及び鐘楼修理工事報告書」)

本堂 西面 |