淨教寺 境内 藤の花

2021年(令和3年) 5月 法話

淨教寺 境内 藤の花 |

親鸞聖人と藤原家

5月21日(新暦)は、「降誕会(ごうたんえ)」といって、親鸞聖人のお誕生日です。

承安3年(1173)4月1日(旧暦)に現在の京都市伏見区日野、法界寺、日野誕生院付近で、お生まれになりました。あと2年しますと令和5年(2023年)が「親鸞聖人御誕生850年」の記念の年となります。

ひ孫の覚如上人が書かれた『御伝鈔』第1段には、

「それ、聖人(しょうにん)の俗姓(ぞくしょう)は藤原(ふじわら)氏(うじ)、天児屋根(あまつこやね)尊(みこと)二十一世(せ)の苗裔(びょうえい)、大織冠(たいしょっかん) 鎌子(かまこ)の内大臣(ないだいじん)の玄孫(げんそん)、近衛(このえ)大将(たいしょう)右大臣(うだいじん) 贈(ぞう)左大臣(さだいじん) 従(じゅ)一位(いちい)内麿公(うちまろこう) 後長岡(ごながおか)の大臣(だいじん)と号(ごう)し、或(あるい)は閑院(かんいん)の大臣(だいじん)と号(ごう)す、贈(ぞう)正一位(しょういちい)太政(だいじょう)大臣(だいじん)房前(ふささき)公(こう)の孫(まご)、大納言(だいなごん)式部(しきぶ)卿(きょう)、真楯(またて)の息(そく)なり 六代(ろくだい)の後胤(こういん)、弼(ひつの)宰相(さいしょう)有国(ありくに)卿(きょう)五代(ごだい)の孫(まご)、皇太后宮(こうたいごうぐうの)大進(だいしん)有範(ありのり)の子(こ)なり。」

現代語訳

「親鸞聖人はその昔に栄華をきわめた藤原氏の一門の流れをくむ者です。天児(あまつこ)屋根(やねの)尊(みこと)から数えて21代の子孫にあたる藤原鎌足の5代の孫内(うち)麿公(まろこう)から、さらに5代の後胤(こういん)・弼(ひつの)宰相(さいしょう)有国(ありくに)卿(きょう)から数えて5代目にあたる皇太后宮(こうたいごうぐう)職(しょく)の大進・日野(ひの)有範(ありのり)の子供です。」とあります。

浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺紋(家紋)は「九条(くじょう)下(さが)り藤(ふじ)」です。5月は藤の花が美しく咲き誇る季節です。淨教寺境内の藤も今年はたくさん花を付け、いい香りが漂っていました。

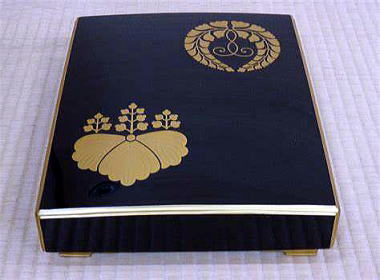

御文章箱 下り藤 五七の桐 |

もう咲きました スイレン |

『御文章(ごぶんしょう)』箱のふたの部分に、「下(さが)り藤(ふじ)」と「五七(ごしち)の桐(きり)」のご紋が描かれています。(写真参照)

家紋の中でも大きな存在感を放つのが「藤紋」です。藤紋には上(のぼ)り藤、下(さが)り藤など数多くの紋があります。

藤原家=藤紋という印象がありますが実は少し違います。

「雲上明覧(うんじょうめいらん)」という公家の名鑑によれば、藤原氏を源流に持つ97家のうち、藤紋を使う藤原家は7家にすぎないそうです。北家(ほっけ)藤原家の嫡流家(ちゃくりゅうけ)(本家筋)も家紋は藤紋ではなく、牡丹(ぼたん)紋(もん)とされています。

では何故、西本願寺の紋は下り藤と五七の桐が使用されるのでしょう?

親鸞聖人の生まれた日野家の紋は「鶴丸(つるまる)」で、広橋・烏丸・竹屋などの日野一族も鶴を紋章として用いています。そして、善(ぜん)如(にょ)上人(しょうにん)・綽如(しゃくにょ)上人・巧(ぎょう)如(にょ)上人・蓮如(れんにょ)上人・実(じつ)如(にょ)上人・准如(じゅんにょ)上人など本願寺歴代の宗主は日野家の猶子(ゆうし)となっており、おそらくその関係から本願寺の紋の一つとして「鶴丸」が伝えられているようです。

鶴丸紋 |

「九条下り藤」に関しては、『紫雲(しうん)殿(でん)由縁記(ゆえんき)』によれば、戦国時代の享徳3年(1530)証(しょう)如(にょ)上人が九条家の猶子(ゆうし)となり、あとを継いで織田信長と対決した顕如(けんにょ)上人も九条家と縁を結び猶子になっています。この関係から、九条家の紋である「下り藤」が本願寺に伝わった可能性が指摘されます。

もう一つの見方として公家の九条家、近衛(このえ)家などとの姻戚(いんせき)関係から、用いるようになった。すなわち、明治31年、鏡(きょう)如(にょ)上人(大谷光瑞)が九条道(みち)孝(たか)の三女・籌子(かずこ)と結婚したとき、籌子が九条家の紋である「下り藤」を持参してきたものといわれています。

「五七(ごしち)桐(のきり)」に関しては、本願寺第11代門主である顕如(けんにょ)上人が、永禄元年(1558)門跡(もんぜき)勅許(ちょっきょ)の沙汰(さた)を受けて宮中との関係をもったとき、「五七桐」を許されたという起源があるようです。

ムラサキカタバミ |

ヒメウツギ |

オニタビラコ |

ハンショウヅル |