法のたより〔265〕

心に平和のとりでを築こう

迎 春

今年は令和7年。平成に換算すると平成37年、

昭和に換算すると昭和100年。

昭和20年に第二次世界大戦の終戦を迎えて、

今年で戦後80年の節目の年です。

今なお各地で、戦争が続けられ、多くの無抵抗の人々が無差別にいのちを絶たれていき、避難民として放浪の生活を余儀なくされています。

ユネスコ憲章(前文)には、

「この憲章の当事国政府は、その国民に代わって次のとおり宣言する。

戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。(後略)」とあります。

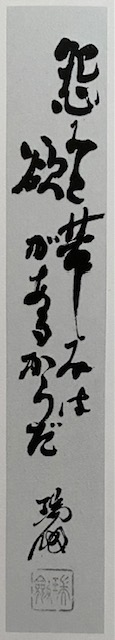

瑞剱先生のおことばに「怨(うら)みと苦(くる)しみは欲(よく)があるからだ」とあります。戦争の原因もこのことばが当てはまります。小さな欲望の満足が、次第に大きくなって国と国の喧嘩(戦争)に発展していくのでしょう。

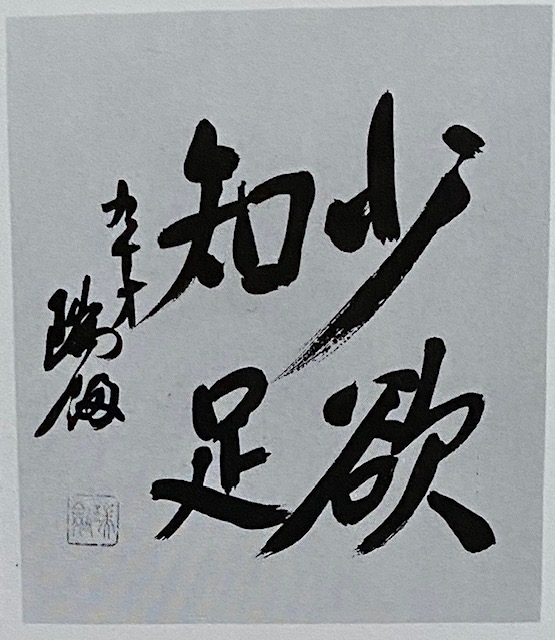

「少欲(しょうよく)知足(ちそく)・欲を少なく足るを知る」とは、欲(ほっ)する心をコントロールして、今あることは当たり前ではなく、あることが難しい(有り難いことである)と思う心(環境)を育てていくことだと思います。

すなわち、お釈迦様の「人身(にんじん)受け難し、今すでに受く、仏法(ぶっぽう)聞き難し、今すでに聞く」とのお言葉を大切にしていきたいと思います。人間に生まれることは当たり前でなく、ひょとして犬や猫、昆虫や魚に生まれていたかもしれません。人間に生まれて真実に目覚めていく道を教えていただくことが出来る「お釈迦様の教え・仏法」に出遇えたのも当たり前ではありません。

先日、ある新聞に、ご門徒の奥様がご家族の取り組みについて書かれていました。

それは「おにぎりの会」という月一回の取り組みで、何組かの同世代の子どもさんがおられるご家族が、田んぼを借りて米作りから収穫。そしてそのお米を自分たちで洗って、土鍋で炊いて、おにぎりを握って、お食事をするという何気ない日常を家族で体験していくという取り組みです。

初めはぎこちなかったおにぎり。握り方が固かったり、塩が多すぎてしょっぱかったりと、それがだんだんと一年経つころにはふっくらとして塩加減もほどよい「おいしいおにぎり」が出来上がった感動を親子で体験していくという心温まるお話でした。

お米を洗ってから炊くまでに、しばらくお米を浸しておく時間があるとお米がふっくら炊き上がる。その一手間を省いてはいけない!ということを子どもから再確認させられた。と言うお母さんの声も載せられていて子ども達の成長をほほえましく読ませて頂きました。

何気ない当たり前のような日常ですが、それが有り難い光景です。親のする姿を見て育つ。また親も子どもの姿から学ばせてもらう。その焚きたてのお米を「お仏飯」としてお仏壇にお供えして、手を合わせ、お勤めをする。そんな日常の営みを、かけがえのない有り難く尊いものとして引き継いでいっていただきたいものです。

今一度、ご先祖から守られてきた大切な伝統を見つめ直し、阿弥陀さまに見護られた穏やかな一日の始まりこそが「心に平和のとりでを築く」ことになるのではないかと思います。